映画を観る醍醐味って、「笑い」「泣ける」「サスペンスにドキドキする」

「日常生活ではあり得ない冒険活劇」「スカッとする」など、まだまだいろいろあるけど

つまりは、総じて感動することなんだよね。

一方で切り口を変えて映画鑑賞していると、監督の狙いには様々な思惑や意図を発見できて

興味深いんだよね。この記事では、各監督の映像スタイルや作品に対しての

映像表現の狙い、、秘密をお伝えします。

これを知ると、映画を観るのがグッと面白くなるよ。

目次

映像全体のカラートーン

を決めている作品

こだわりによる撮影方法では作品のイメージを考えてカラートーンを統一する映像スタイルがある。

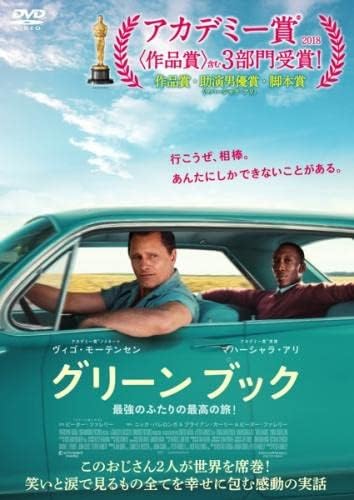

~「グリーンブック 」 アカデミー賞 2019年 作品賞・助演男優賞・脚本賞 受賞~

黒人の旅行者が人種差別からトラブルを起こさないため、利用可能な宿泊施設やレストランが記された旅行ガイドブックの「タイトル」にもなっている名称をモチーフにして、作品全体の映像がグリーンのトーンで統一されているのに気が付く。

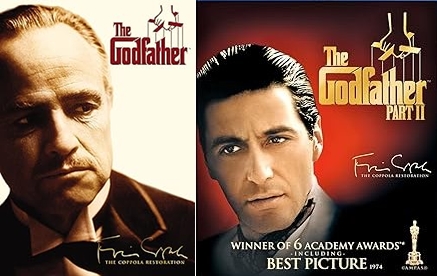

~「ゴッドファーザー・ゴッドファーザーPARTⅡ」同じシリーズで2度のアカデミー賞受賞~

マフィアの犯罪映画に留まらず、イタリア移民家族の大河ドラマに相応しい重厚でノスタルジックな「琥珀色」の映像美が素晴らしいよね。

~「ALWAYS 3丁目の夕日」3部作 笑って泣けるハートウォーミングな邦画~

昭和という時代の下町を舞台にした人間模様を描いた本シリーズは、レトロな雰囲気に溢れていて、この時代を懐かしむような黄味がかった映像が印象的なんだ。

その他にも、北野監督による映像全体が青みがかったトーンでまとめられている「キタノブルー」なんかもあるよね。

何か独特のカラートーンがある作品を探すのも面白いかもよ・・・。

サスペンスを

盛り上げる映像とは?

松本清張作品ではサスペンスが必要不可欠ということになるが、観客に緊張感や不安定な状態を与えたり、登場人物の不安な心情を映像で現わすことになる。例えば監督の意図にによって、天候や風景の描写で現わします。

第33回日本アカデミー賞の11部門で優秀賞を受賞した、「松本清張」生誕100年を記念して2009年にリメークされた映画「ゼロの焦点」(犬童一心監督)のなかでサスペンスを盛り上げる映像シーンがある。

モノクローム映像の特性を活かした監督の狙いとは!?

また、リメークの元となった1961年の作品「ゼロの焦点」は野村芳太郎監督によってモノクロ映像の映画で製作されていますね。

2作品とも共通するシーンがあって、犯人が消息不明の夫の兄にも犯行を及ぼすサスペンス溢れるシーンがありますが、松本清張の原作本では「犯人は桃色のスカーフと赤いオーバー」という派手な服装という設定です。

2009年に製作された作品での映像では、、粗い粒子という映像の効果もあり「背筋がゾッとする」シーンですが、犯人は原作と同じく真っ赤なオーバーを着ています。

では、1961年に製作された映像は赤いオーバーを着たまま、モノクロのフイルムで撮影されたのだろうか?

答えは、「派手」がキーワードになっています。

↓イメージ画像になります^^

1961年度版「ゼロの焦点」の場合は・・

「色」ではなく「柄」なんですね。大きな格子柄です。

タータンチェックとも呼ばれ今でも着る人によっては派手な印象を受けるが、当時は尚更だと思います。巧みにモノクロ撮影を活かした映像だよね!

★つまり「犯人の前の職業」と「派手な服装」を紐づけさせているんだろうな。

リアリティーに

こだわった映像とは?

先程の1961年版「ゼロの焦点」の3年前に公開され、同じく野村芳太郎監督が演出した「張込み」とい映画でリアリティーにこだわった映像の試みをしています。

ストーリーはシンプルで、「殺人犯と3年前に別れ、今は主婦として家庭を持っている女性の前に、犯人が現れるのではないか・・」と張込みをするという内容です。

刑事は旅館の部屋の窓から、掃除、洗濯、買い物、炊事、風呂を沸かすなどの家事を克明に観察する。

オープンセットによる自然光による撮影ですが、これを野村監督は映画の中で「諸々の家事をする時間」と同じく実際の撮影も同じ時刻に撮影している。つまり、実際に部屋に入る日差しは映画のシーンと巧みにシンクロさせているんだよね。

#張込み 昭和33年

野村芳太郎監督のリアリズム

さだ子の家を監視するシーンは

自然光の元で野外にセットを組み映画では何時何分に洗濯する

何時何分に買い物に出かけるそれぞれの何時何分を、

すべて実際の時間に合わせ撮影した📖巨匠たちの映画術より pic.twitter.com/qEcOLNCZyc

— しなふく📡「昭和」エンタメなニュース発信局 (@sinafukudoa) July 11, 2023

【引用元】「巨匠たちの映画術」 西村雄一郎 著 キネマ旬報社

このディテールにこだわった映像スタイルは、監督の作品に対する明確なビジョンがないと、ちょっと無理だと思うよ(汗)

エキストラを使わない、群衆シーンの映像技法とは!?

一般に白黒映画から受けるイメージは、古い、暗い、と言う人が多いですね。現代は、デジタルの進歩で実写でもアニメでもカラー映像のクオリティーも非常に高いですね。

しかし、白黒映像ならではのドキュメンタリータッチの効果を生み出す撮影技法もあります。

#誰でも知ってる映画トリビア

質屋殺しの犯行シーンでは、

この作品の撮影を見に集まった群衆を

隠し撮りして、あたかも犯行現場に

集まった野次馬のように見立てた。このシーンはニュース映像のような

リアルな効果を上げている。

ー張込み 1958年ー pic.twitter.com/tPZpC1JLZ5— しなふく📡「昭和」エンタメなニュース発信局 (@sinafukudoa) February 25, 2025

多くのエキストラを集めなければならないことを逆手にとって、一般の人を群衆シーンにに参加させています^^

その秘密は、殺人が行われた犯行シーンの撮影現場を見学しに集まった「野次馬」をそのまま望遠カメラで隠し撮りしたそうです。

この撮影技法は素晴らしく、白黒時代のニュース映像と錯覚してしまう程のリアリティー効果があり、まさに「省エネ撮影」なんでしょう^^

☆お気に入りの映画で「群衆シーン」の映像を観たら、、エキストラか、そうでないか、またはスタッフなどの身内なのか(笑)探ってみるのも面白いよ。

まとめ

自分の好きな映画だったら、もう一度観たいと思いうよね。

好きな男優さん、女優さんをもう一度観たいとか、あの感動のシーンをもう一度とかあるよねえ。

さらにもっと膨らませて...あなたの気になる視点を意識して観ると、いろいろな発見があって益々その作品や監督の演出が面白く興味深くなったりするんだよねえ。

これぞ映画鑑賞の醍醐味!ですね。

Amazon Prime の『30日間無料体験』で

『ゴッドファーザー3部作』をはじめ

『グリーンブック』が見放題~!!!

詳しくはこちらからどうぞ ⬇️⬇️⬇️

Amazon Prime の『30日間無料体験』でも!

無料の配送特典がご利用できます。

対象商品のお急ぎ便とお届け日時指定便の送料が無料!

おすすめ記事